西部边疆农业工程高层次人才培养创新模式的探索与实践总结报告

成果完成人:徐锐、李明、王云峰、张无敌、刘祖明、官会林、刘志丹、张鸿琼、张志萍、赖庆辉、罗川旭、刘莹、向泰、王昌梅、何雁敏

一、成果概况

1. 成果背景

全面推动乡村振兴是实现我国伟大复兴的一个最为重要环节,同样是中国共产党带领全国迈向新征程的伟大举措。农业的现代化很大程度上取决于农业工程即现代农业装备、农业水利、农业信息、农业设施的提升。因此培养农业工程领域内的高层次人才掌握现代农业工程科学与技术是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、农村绿色低碳发展的首要关键。面对西部边疆欠发达地区且毗邻南亚、东南亚、中亚的云岭高原,长期致力于培养服务地方社会经济发展的农业工程研究生高级专业技术人才并始终面向边疆社会及沿线周边国家是本成果践行的初衷。

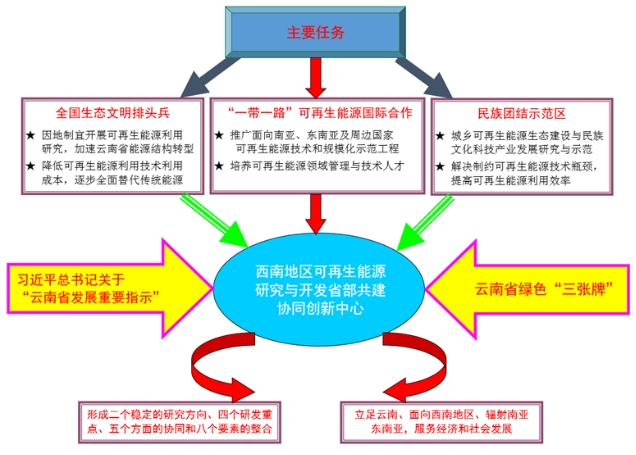

成果依托“十二五”优势特色重点学科、“十三五”“双一流”高峰B类重点学科、“十四五”特色学科建设以及新兴专业建设等项目和国家级太阳能检测中心及可再生能源国际联合研发中心,针对欠发达地区及东南亚国家农业工程高级人才培养整体水平不高的现状,构筑了“双循环-四贯通”的人才培养模式,有效解决了农业工程相关领域产业发展和技术创新高层次人才短缺问题,激发内生动力,提高农业工程学科服务云南“三大定位”“三张牌”“八大重点产业”“创新驱动发展战略”能力;促进了区域合作,在西部高校农业工程人才培养中起到了引领作用。如图1所示。

图1通过协同育人满足农业工程高层次人才培养需求

2. 成果的主要内容

通过体系的构建,主要取得以下几方面成果:

(1)构建了农业工程学科“产出导向”育人机制

针对国家战略和地方需求,结合学科特色解决服务精准扶贫、乡村振兴、民族团结示范区建设、“一带一路”战略等亟需的农业工程专业人才短缺的问题。通过体系化人才培养,10余年来硕博士研究生参与挑战杯、全国互联网+创新创业大赛、农建杯等各类学科竞赛获得国家级奖28项,省级奖22项;主持各类创新创业、科研训练项目200余项;硕博士研究生发表高水平代表性论文180余篇(总量1800余篇),授权专利184件;获省级科技奖励8项,并实现了国家级教改项目的突破,较好地服务了乡村振兴和科技兴农。

(2)拓展了师范特色的农业工程高层次人才培养资源

针对边疆教育资源匮乏,发挥师范院校学科门类齐全优势,解决农业工程专业人才培养实践教学平台短缺问题。依托本校教育部重点实验室、教育部工程中心、云南省协同创新中心、中国—老挝可再生能源联合实验室、农业部“一带一路”科技创新院、云南省对外科技合作基地等20余个省部级平台,努力尝试生物、化学、数学、地理、信息等学科与农业工程多学科深度交叉融合,搭建“创新人才培养实验室集群”;协同国内外15家政府部门、高校、研究机构和企业,建成工科人才培养“实践基地群”,同时引入中国农业大学、东北农业大学等多所高校优势师资和项目资源;与老挝国立大学、缅甸仰光大学、越南河内大学等开展学生联合培养,共建“境外实践教学基地”;教师团队14人次获全国先进工作者、全国优秀教师、全国模范教师、云南五一劳动奖章、云南省“最关爱学生班主任” 等称号,组成4个包括教育部创新团队在内的高水平教学科研团队,打造3支省级研究生导师团队,15人入选云南省“产业领军人才”“青年拔尖人才”等项目,获国家杰出青年基金(国际)2项;教学资源建设方面,出版核心课教材11部,其中《新能源专业导论》一书已被33所高校选用;建成一批线上线下混合式、虚拟仿真、双语一流课程;引入150余门中国大学MOOC、智慧树、泛雅等平台的精品在线开放课程。

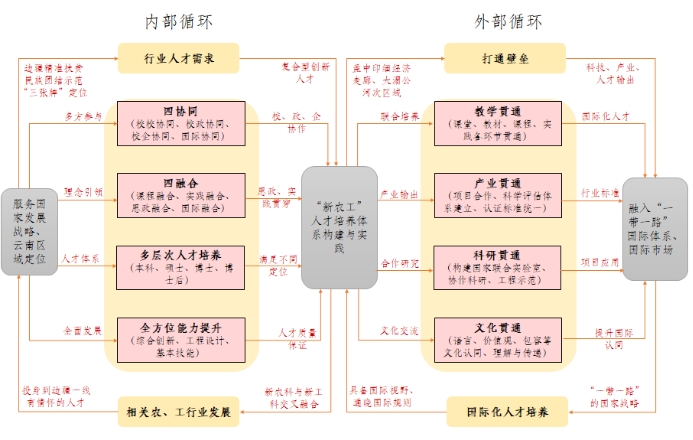

(3)打造了“双循环-四贯通”的人才培养体系

针对区域农业工程人才培养整体水平不高现状,建立“双循环-四贯通”(图2)的农业工程相关专业高水平人才培养体系,较好地完成了服务云南发展“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”三张牌战略和面向南亚东南亚辐射中心人才的培养任务。中央电视台、人民日报海外版、光明日报、人民网、老挝国家电视台等媒体对本成果的相关内容进行了多次报道。

图2 “双循环-四贯通”农业工程人才培养体系

本成果有效解决以下突出问题:

①解决学科结构单一和人才培养体系断层问题;

②解决高层次农业工程人才培养办学定位与服务地方产业经济发展相脱节问题;

③解决研究生培养中资源匮乏及教学实践平台单一化问题;

④解决教师队伍基层实践经验不足和教学能力提升问题。

3. 成果的推广应用价值

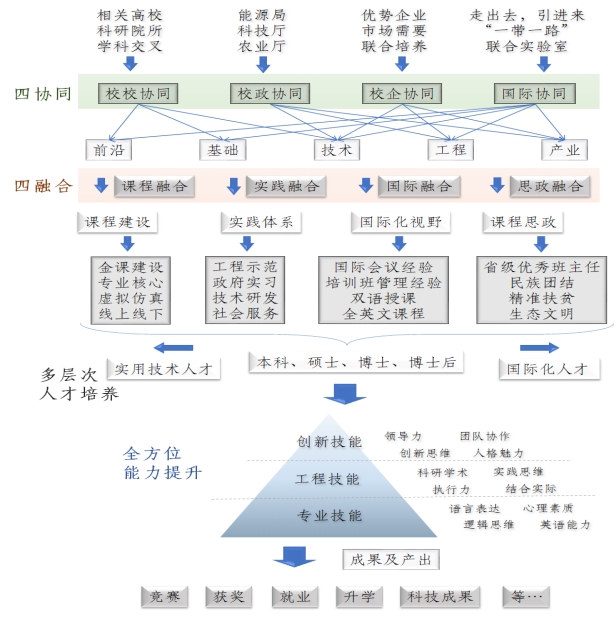

本成果依托校内资源整合成“创新人才培养实验室集群”,并协同校外资源组建新工科人才培养创新“实践基地群”,积极推动校校协同、校政协同、校企协同以及国际协同,在科学前沿、基础教育、技术研发、工业转化等全产业链支撑课程融合、实践融合、国际融合以及思政融合;以语言和文化为先行,以科技、产业和人才输出为抓手,构建“汉语+农业工程专业教育”的人才培养模式,并在此基础上实现国内国际双循环体系的教学贯通、产业贯通、科研贯通、文化贯通的“四贯通”,实现全方位人才能力提升(核心能力+通用能力+专业能力,N能力),如图3所示。

图3 “4协同+4融合+综合能力”育人机制

(1)借助区位优势,充分彰显国际化办学特色

云南省具有丰富的太阳能和生物质能源,与周边国家互联互通,具有独特区位优势。云南师范大学积极参与孟中印缅经济走廊、大湄公河次区域合作,并探索了以中老、中泰、中缅合作为代表的与周边国家合作成功机制,并在此基础上形成了具有云师特色的人才培养和产业发展模式,形成了融入国内、联通周边的开放格局。

(2)发挥学科专业优势,践行服务地方社会经济发展

云南师范大学前身是诞生于1938年的国立西南联合大学,传承了主动服务和融入国家发展战略的红色基因,有较强的学科和人才培养实力,经过长期建设和发展形成了以太阳能、生物质能、特色作物生态种植与水肥高效利用研发的特色优势,在云南边远无电村寨光伏取水灌溉工程建设、土壤污染生物质消减与修复保育、农业有机废物沼气工程及资源化技术研究与推广等方面,为地方社会经济发展和人才培养做出了积极贡献。

(3)坚持“学生中心”育人导向,全面打造人才培养指标体系

通过协同融合,围绕“高、中、低”不同层次19种指标的能力打造,设计人才培养方案,搭建人才培养平台,帮助学生进行生涯规划和能力提升(如图4所示)。

图4 人才培养多重能力体系构建

二、成果解决教学问题的方法

(1)坚持以需求为导向,明确的学科发展定位,持续优化学科结构

针对主动融入国内边疆民族地区“一带一路”倡议,助推贫困地区精准扶贫、乡村振兴,服务云南“三大定位”生态文明建设和民族团结示范区建设以及国际“一带一路”倡议的需求,借助师范院校多学科门类较全、学科交叉、数理基础、生化技术交叉的优势,积极拓展优化农业工程学科方向,从以往的以新能源技术为主的单一学科构成,拓展到农业生物环境与能源工程、农业电气化与自动化、农业水土工程、农业装备节能与检测技术四个二级学科,拓展了教学、科研与工程的研究领域,形成了相对完备的学科结构。实现学科教学、科学研究与工程实践一体化。

(2)特色内涵兴校,符合学校办学突出特色明确的办学定位,着力培养区域发展农工专门高级人才

构建以低碳绿色发展理念为指导、清洁生产及工程控制理论为支撑、可再生能源与环境保护关键技术为重要实践环节的农业工程办学目标定位,以及“三特色”专业战略发展思路。,“三特色”即“农村可再生能源开发及利用”、“设施农业节能工程”、“有机废弃物资源化利用”三个特色专业办学培养方向。近50%的毕业生扎根边疆、基层。(3)满足紧密结合农业产业需求,做“顶天立地”的研究,激发成果转化和协同育人活力

与边疆民族地区农业产业需求紧密结合,积极对外开展与高校科研院所、政府部门、龙头企业以及境外机构的协作,以企业实际需求为导向,组成“工程师+学科带头人+教师+学生”的项目团队,针对产业化关键技术问题开展攻关,长期扎住企业,将人才培养融入成果转化、工程集成全过程,实现“政产学研用教”一体化。构建设“了香格里拉藏区新能源实践”基地、“洱海生物天然气工程实践教学”基地、边远山区无电贫困村寨光伏提水实践教学“境外新能源工程示范”基地,及服务“一带一路”国际实验室、境外新能源工程示范基地等为代表的“实践教学基地群”和融教学、科研、技术开发等功能于一体的、产业化浸润式的实践教学平台优质实践教学资源。

(4)以金课程为核心,加强教学代表的资源建设,课程思政将协同共理念融入人才培养全过程育英才

以专业战略发展思路、专业规范和人才培养模式为指导,以科研项目和工程案例为牵引,将科研成果融入“金课”建设,将工程案例融入实践教学体系,实践教学质量对标企业标准,工程化的实践教学队伍,全程化的企业参与。将国际合作经验融入国际化人才培养,将农业工程专业学科相关的生态文明、乡土情怀、民族团结等元素融入课程,加强课程思政建设,培养学生的家国情怀、乡土情怀、工匠精神。呈现科研反哺教学,学科支持专业的新格局。涌现出“昭通市脱贫攻坚乌蒙青年组织先锋”李金等优秀人物。

(5)以SCTS为抓手,构建“四贯通”的协同育人联动机制,打造高端人才高地打造农业工程高端人才导师聚集地

校校、校所、校企深度协同育人积极引入外部高等院校、科研院所以及企业人才,对内以“学科(S)、课程(C)、教学(T)、科研(S)”为抓手,对外国际上构建“汉语+农业工程专业教育”的人才培养模式,实现国内国际双循环体系的“教学贯通”“产业贯通”“科研贯通”“文化贯通”的“SCTS”“四贯通”育人,建成农业工程领域高端人才培养基地和优秀导师聚集地。聚集了全国先进工作者张无敌等著名教授,以及云南省第一支黄大年式教学团队等一大批高端人才,建成农业工程领域高端人才培养基地和优秀导师聚集地。

三、成果创新点

(1)定位新:重构农业工程人才培养体系,提高农业工程服务区域经济发展能力

构建了“一个”体系,借助“国内国外双循环”,实现“四贯通”,体现“学生中心,产出导向”理念,落实“多层次、全方位、全过程”育人的思路;创新了“科研反哺教学、产业带动教学、政策引导教学、国际化合作教学”的育人机制,形成政府引导,企业、学校共同参与,国内国外协同打造“课程、标准、教师、科研、成果、平台、基地、工程”的全程育人体系。本成果强化农业工程专业建设、建好建强“双师双能型”师资队伍、促进区域乡村振兴、带动区域产业发展、践行低碳发展理念以及保障生态文明建设,人才培养及教育综合改革成效显著。

(2)要求新:提高人才培养质量,“新工科”“双碳”视域下资源建设

实践教学资源建设方面,打造了“创新人才培养实验室集群”和境内境外结合的“实践基地群”;教材资源建设方面,教师团队通过将国际培训积累的讲义进行整理并本土化编撰出双语教材,将工程实践经验整理编撰成实验教材等,共计自编教材11部,所编教材累计被33所高校选用;课程资源建设方面,在教材建设基础上,通过新形态教材等的助力,建成一批线上线下混合式、虚拟仿真、双语一流课程,同时引入中国大学MOOC、智慧树、泛雅等平台的优质课程150余门。

(3)途径新:实现科研反哺教学,依托科研平台“政产学研用教”一体化

积极将科研成果融入教学和人才培养的全过程,实现科研反哺教学,学科支持专业新格局。以所承担的国家重点研发计划、云南省重点研发计划等紧密围绕“三农”问题开展农村能源、农业环保、农业“碳中和”、乡村振兴、一县一业等实施的370余项科研项目和工程案例为牵引,将理论课程、创新思维和工程实践应用相结合,构建专业核心课程体系;依托云南省对外科技合作基地,通过参与国际培训班、境外工程示范、科技合作项目等帮助学生拓展国际化视野;将爱国主义、生态文明、乡村振兴、知农爱农、工匠精神、职业规范等融入课程思政,对学生进行专业认知和价值引导。

四、成果的应用推广效果

成果的应用推广效果具体体现在以下四个方面:

(1)培养农业工程紧缺人才,践行立德树人使命

该成果在我校农业工程、农业工程与信息化、农业管理类等多学科推广实施,受益硕士和博士研究生达900余人,培养了一批理论知识扎实、专业能力突出的特色鲜明的优秀人才。

①前沿研究人才——聚焦创新热点,学生第一作者发表代表性论文180余篇(总量1800余篇),学生主持各类创新创业、科研训练项目200余项,获创新创业大赛国家级奖20余项,省级奖30余项,30%毕业生选择出国留学或进入科研院所继续开展科研工作。

②基层实践人才——助力边疆发展,近50%的毕业生扎根边疆、基层。研究生积极参加“世界环境日”主题活动和世界生物多样性大会(COP15),承担了农业农村部项目“云南原生稻种质资源保护政策研究”及全球环境基金(GEF)“生物多样性保护政策研究及宣奖”等公益类项目。涌现出省级优秀共青团员 2 人,刘建峰、曾锦获 “中国大学生自强之星”提名。李金入选研究生支教团,其事迹被云南新闻联播等主流媒体广泛报道,集体被授予“云南青年五四奖章”,个人获“昭通市脱贫攻坚乌蒙青年组织先锋”。徐雁杰带动安宁八街万亩玫瑰产业发展,年产值1.5亿元。

③工程技术人才——强化工程实践,借助协同创新的“实践基地”,培训包括来自昆明理工大学、楚雄师范学院的3000余名学生,学生参与了30余项工程实践,促进乡村振兴和当地产业发展。10%毕业生选择进入企业并迅速成为产业骨干。

学院师生组成团队,开展了以香格里拉为代表的寒冷地区太阳能供暖研究和技术示范,为100户藏族民居安装采暖热水系统,实现了太阳能与热泵在藏族地区的高效利用。

生物质能团队利用暑期配合云南省农村能源管理总站开展了全省沼气安全生产和评估的调研工作,并形成调研报告呈送省委省政府相关领导;学生创业团队还结合调研成果,针对果蔬废弃物,集成厌氧消化、沼液沼渣固液分离、沼肥生产线、液肥灌溉还田等工程示范,为绿色有机农业发展提供可行的思路。

数十名研究生参与了刘祖明教授团队2011年至今完成的206项光伏提水工程(老挝2项),目前在建工程5项,多次刷新我国及世界光伏水泵单级最大扬程、总扬程及规模的记录,解决了数万人饮用水及数万亩农田的灌溉问题,促进了农村脱贫致富。

④国际合作人才——依托云南省对外科技合作基地,研究生参与国际科技合作专项、德援项目等16项,参与11期国际培训班以及“中国—老挝联合实验室”的交流和科技合作,21位硕博留学生归国后均成为老挝科技部、能源矿产部等政府部门重要领导,相关成绩也得到老挝科技部部长波万坎·冯达拉院士的高度肯定,特别针对我校师生在高端人才培养及技术人员培训、重要领域可再生能源应用示范工程、实验室建设等方面的工作,授予了“杰出贡献奖”,并“永载老挝史册”。相关成果还成功入选2021年度“科创中国——全球百佳技术转移案例”。

2019年“缅甸可再生能源工程应用示范——仰光大学有机废弃物资源化利用”民生援助项目立项,昂山素季对中方的贡献专程回复了亲笔感谢信!

研究生还参与了孟加拉乡村银行格莱珉银行的农村能源推广示范和培训项目,受到了孟加拉国经济学家,诺贝尔经济学奖获得者Muhammad Yunus博士的亲切接见。

(2)树立师德师风典范,师资水平持续提升

该成果的实施,不断优化了导师队伍,坚持党管人才,按照“四有”好老师的要求,引导教师践行立德树人本职,建立了三支省级研究生导师团队,多支科研创新团队,并涌现出全国优秀教师等一批教书育人先进典型:

全国先进工作者,云南省第一支黄大年式教学团队带头人张无敌教授带领学生深入农村基层,通过推广沼气技术,解决了农业有机废物处理和资源化利用问题,累计推广100余处;云岭教学名师李明教授带领学生扎根少数民族聚集地,通过推广太阳能和热泵结合技术解决了供暖和农产品加工节能问题,累计创造产值1.2亿元;刘祖明教授带领学生远赴贫困山区,通过推广光伏提水技术和工程示范解决高原工程性缺水难题,累计推广工程总价值逾3亿元,带动相关产业发展数十亿元;徐锐教授带领学生成功开发了全球首个沼气池修复碳金融项目,推广累计CO2减排量达到10万吨,为乡村振兴、生态文明建设做出了积极贡献;辅导员何雁敏时刻牢记共产党员服务师生使命,荣获全国三八红旗手和五一劳动奖章。

教师团队1人获全国先进工作者,1人入选全国教书育人楷模候选人,1个团队获云南省黄大年式教学团队,3个省级研究生导师团队,1人获云南省五一劳动奖章,1人获得云岭教学名师称号,1人获云南省“最关爱学生班主任”,1人获云南省高校辅导员素质能力冠军,3人获“云南省产业领军人才”称号,12人获得省级“青年拔尖人才”称号,3人获校“三育人”先进个人,16人获校“优秀辅导员、优秀班主任”。

(3)强化科研反哺教学,推动学科结构升级拓展

该成果的实施,充分发挥了学科优势,使学科建设得到不断加强,建成西南地区最早,第三轮学科评估并列全国前9,农村能源特色鲜明的农业工程一级学科博士点;科研反哺教学,在解决高原特色农产品加工节能、边远无电山村用能、土壤污染消减与修复、有机废弃物资源化利用等农业工程难题过程中,所承担科研项目,为研究生培养提供了宝贵实践机会和经费保障。与国内农业工程学科高水平高校紧密合作开展教育教学改革,除优化完善本学科结构外,作为学校第一个博士点,通过师资培训和研究生联合培养助力学校生物、光学、地理等学科获得博士学位授权点。

(4)人才培养全程融入思政育人理念,服务边疆信念坚定

该成果的实施,更具体地将党建工作融入人才培养全过程,全面引领育人体系建设,将思政育人理念生动具体地贯穿到科研和教学的各个环节中。获得全国优秀基层党组织、云南省黄大年式教学团队等先进集体;发挥全国先进工作者张无敌同志典型示范作用,鼓励党员参与科教兴农,解决农村农业碳中和、面源污染、人居环境整治等实际问题,将党旗插在祖国最需要的地方。中央电视台、人民日报海外版、光明日报、人民网、老挝国家电视台等媒体予以多次报道。

回望过去,曾作为西南地区唯一的农业工程一级学科博士点出色完成了其历史使命,放眼未来云南师范大学农业工程学科将会以建设“国际一流”为目标,在立足学科特色的基础上,强化自身优势,进一步打通国际国内协同育人体系,为人类命运共同体的建设贡献力量。