太阳能作为一种清洁、可再生的能源,在实现“碳达峰、碳中和”目标和高原地区可持续发展中具有重要意义。如何高效捕获并储存低品位太阳能,并将其转化为可直接服务于农业生产与民生用水的形式,是当前能源与水资源领域的研究热点。针对高原地区昼夜温差大、辐射强、湿度低等环境特征,开展从吸附储热机理到光伏驱动空气取水系统的系统研究,不仅有助于实现太阳能的多元化高效利用,也为干旱、缺水地区的分布式能源—水协同供给提供新思路。

高原特色农业太阳能多元化利用创新团队围绕“机理探究-材料制备-系统搭建”这一核心主线,建立了完整的理论与实验研究体系。团队成员余琼粉教授带领研究生,在吸附储热机理探究、高性能吸附材料开发及光伏驱动空气取水系统构建等方面取得了一系列创新成果,在国际高水平期刊上连续发表3篇学术论文,云南师范大学为唯一完成单位。

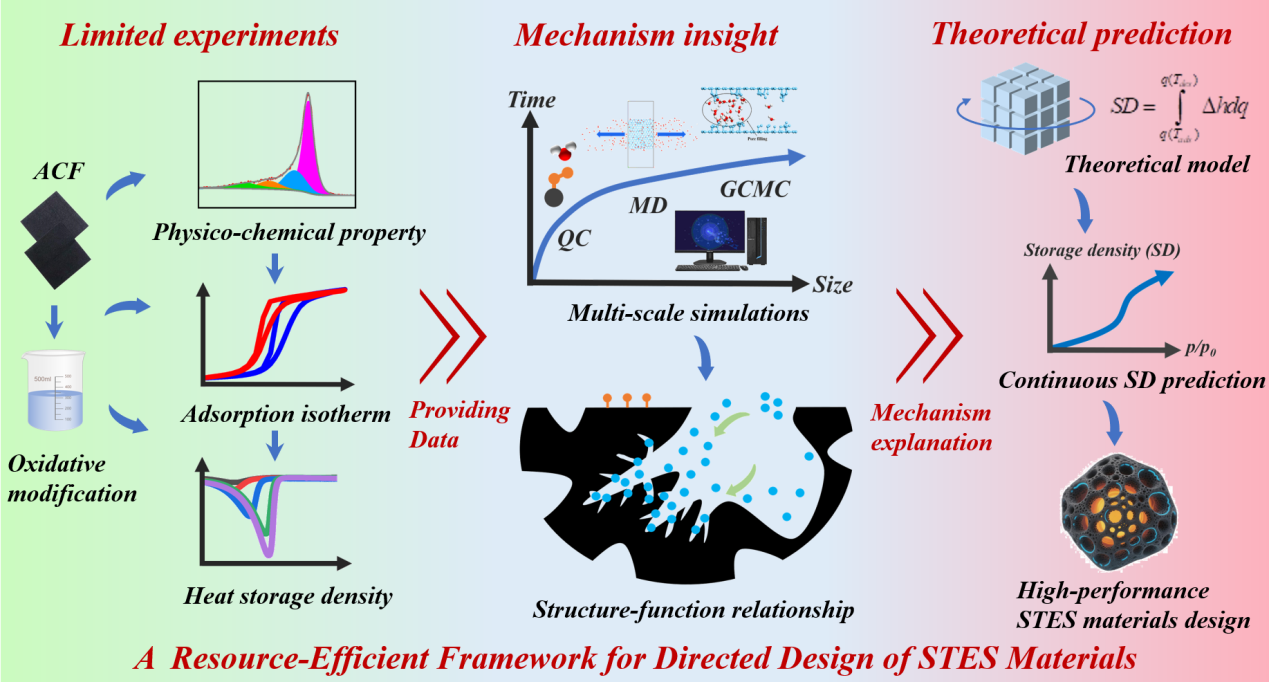

吸附储热技术因其环境友好性和可实现跨时域存储优势,已成为极具发展前景的储能方式。然而,活性炭–水蒸气工质对在低湿度条件下储热密度偏低,制约了其在多气候条件下的高效应用。为此,团队创新性地提出以“少量实验–多尺度模拟–理论预测”相结合的自上而下设计策略,通过有限实验数据验证与多尺度建模相结合,实现了高储热性能氧化活性炭纤维的理性设计,克服了传统试错方法资源消耗大、成本高的问题。研究表明,经氧化改性引入羟基和羧基等亲水基团的协同作用,活性炭纤维水蒸气吸附储热密度较原样提高了78%。进一步地,基于Dubinin–Polanyi吸附理论与团队前期构建的Do–Do有限简化模型,建立了适用于全湿度范围的储热密度预测模型,为高性能吸附储热材料的快速优化设计提供了框架体系,并且可推广至空气取水与除湿等相关领域。该项研究成果于2025年10月13日发表在《ACS Sustainable Chemistry & Engineering》期刊(一区,IF=7.3)上,全文链接:https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c07311,硕士研究生莫忠凡为第一作者,余琼粉教授为通讯作者,研究工作图形摘要如下所示。

在高性能吸附材料的制备方面,为解决传统吸附剂成本高、不可再生等问题,团队成员进一步研究出了基于可再生生物质骨架的复合吸附材料。以淀粉为骨架、氯化钙为吸湿性盐,MXene为光热组分,制备出一种太阳能驱动的高效吸附材料。实验表明,MXene的引入显著改善了材料的吸附性能与速率:饱和吸附量由0.93 g/g提升至1.47 g/g(提升59%),初始吸附速率由0.37 g/g·h提升至0.84 g/g·h(提升1.2倍)。在解吸阶段,仅半个标准光强照射下,材料10 min内即可升温至47 ℃,并在2.5 h后稳定至71.1 ℃,展现出优异的光热转换与解吸性能,为太阳能驱动吸附式空气取水材料的开发提供了有效参考。该项研究成果于2025年10月24日发表在《Separation and Purification Technology》期刊(二区TOP期刊,IF=9)上,全文链接:https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.135751,硕士研究生王执锦为论文第一作者,余琼粉教授为通讯作者,材料合成过程如下图所示。

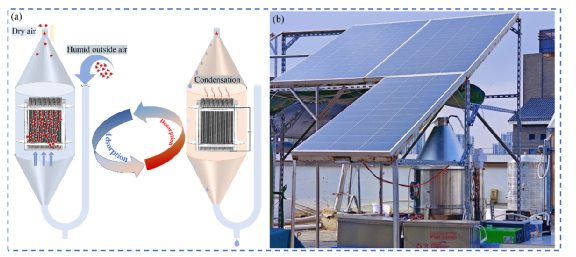

吸附式空气取水系统在实际大规模应用中仍面临吸附剂难以放大、成本高、传热传质效率低及光热解吸受限等挑战。针对上述问题,本研究进一步提出了一种光伏驱动的连续多循环吸附式空气取水系统。该系统采用具有导电性的活性炭纤维毡作为吸附剂,结合电热再生技术,通过焦耳热实现快速升温,从而提高解吸速率并降低能耗。系统通过优化“快速吸附–解吸”循环策略,仅需单一吸附床即可实现每日4次完整循环。实验结果表明,在15 ℃、70% RH条件下,采用水冷冷凝的情况下,日取水量可达0.96 kg/kg/day,比能耗低至2.59 kW·h/kg。进一步结合光伏供能系统,实现了完全离网、独立能源的运行。在昆明冬季户外测试中,即使采用等时长模式(4.5 h × 4),系统仍实现了日取水量0.50 kg/kg/day、比能耗4.86 kW·h/kg。6天连续测试表明,光伏板发电效率稳定在15%–20%之间,可在晴天、多云、阴天及夜间条件下持续获取淡水,验证了该系统在干旱与离网环境下作为绿色、可持续清洁水获取方案的可行性与实用性。该项研究成果于2025年10月2日发表在《Energy Conversion and Management》期刊(一区TOP,IF=10.9)上,全文链接:https://doi.org/10.1016/j.enconman.2025.120576,硕士研究生蒋芬为第一作者,余琼粉教授为通讯作者,主要研究工作如下所示。

上述研究工作依托于云南省太阳能供热与制冷重点实验室和高原特色农业太阳能多元化利用创新团队,在云南省基础研究计划面上项目(202401AT070109)、重点项目(202501AS070002)、云南省教育厅基金研究生项目(2025Y0297、2024Y166)和云南师范大学研究生基金(YJSJJ25-B158)的共同支持下完成。