近日,云南师范大学能源与环境科学学院先进半导体技术团队在钙钛矿薄膜的表面钝化方面取得研究进展,相关成果以“Crown ethers with tuned cavity sizes for lattice-matched passivation in inverted perovskite solar cells”为题在线发表在《Chemical Engineering Journal》期刊上(中国科学院1区,IF=13.2)。论文链接https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.167072,我院硕士研究生辛敏为论文第一作者,我院杨鑫副教授、北京工业大学材料科学与工程学院郑子龙教授和深圳技术大学新材料与新能源学院唐泽国副教授为论文的共同通讯作者。

钙钛矿薄膜的表面钝化已成为提升钙钛矿太阳能电池(PSCs)性能的关键策略,尤其是在反式(p-i-n)钙钛矿太阳能电池(PSCs)中,钙钛矿表面直接与电子传输层(ETL)相连,n型钝化对于减少钙钛矿/电子传输层界面处的能量损失至关重要。然而,设计n型钝化材料面临重大挑战,因为需要强电子吸引基团,同时必须具备抗潮湿、抗高温和抗光照的稳定性。在各种表面钝化材料中,冠醚因其卓越的性能而脱颖而出,这主要归功于其n型特性,使其非常适合提升反式结构PSCs的性能。

目前,大量研究致力于基于路易斯酸碱钝化效应设计有机钝化材料,但对晶体取向、晶格参数以及应变、离子键强度和表面能等结构因素相关的缺陷钝化机制的研究仍显不足。因而理解特定钙钛矿晶面的缺陷钝化至关重要。钙钛矿薄膜的常见晶面包括(001)、(002)、(011)、(012)、(111)和(112),其中(012)、(111)和(112)晶面由于其高能表面和不规则的原子配位,特别容易产生缺陷。尽管已经提出了一些控制结晶动力学和晶粒生长的策略来产生晶面取向,但晶格相关的钝化作用仍未得到充分研究。

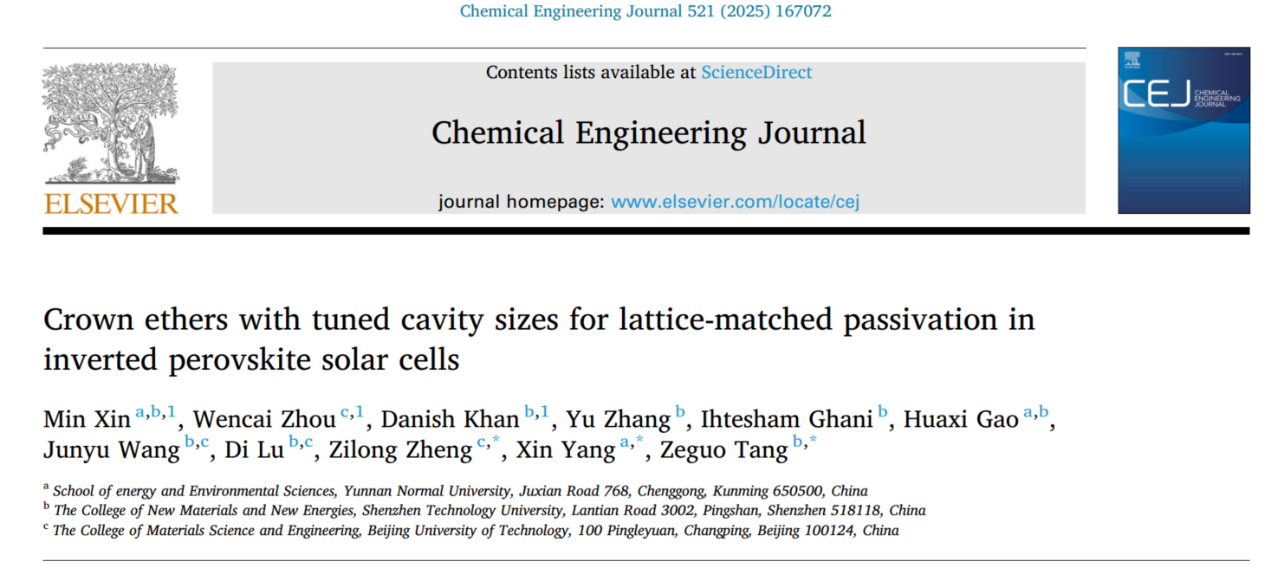

图1. (a) 参比电池、B12C4、DB15C5和DB18C6的(012)晶格的GIXRD。(b) 钙钛矿(001)和(012)晶格上晶格匹配钝化的分子结构和示意图。(c) 分别采用B12C4、DB15C5和DB18C6钝化的(012)钙钛矿表面的局部原子构型。(d) B12C4、DB15C5和DB18C6在(012)钙钛矿薄膜上的结合能。

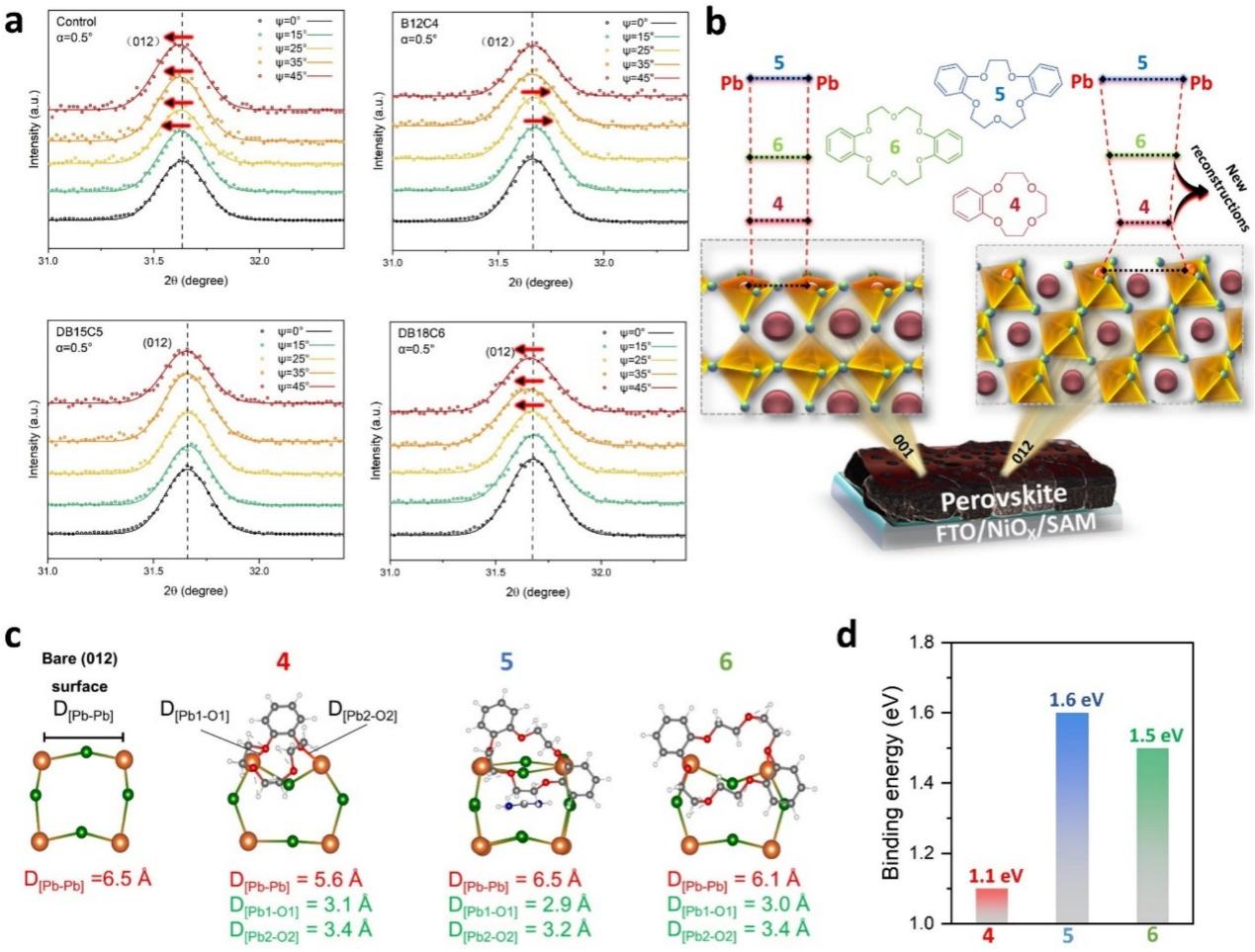

图 2. (a)参比薄膜和钝化膜的 KPFM 表面电位图,相应的 RMS 表面电位值(以 mV 为单位)表示电子电位粗糙度;(b)通过 UPS 分析获得的 SECO 和价带边缘。(c)每种情况下处理后费米能级的变化。(d)用三种不同的冠醚钝化前后含有 IPb 缺陷的 (012) 表面的投影态密度 (DOS)。

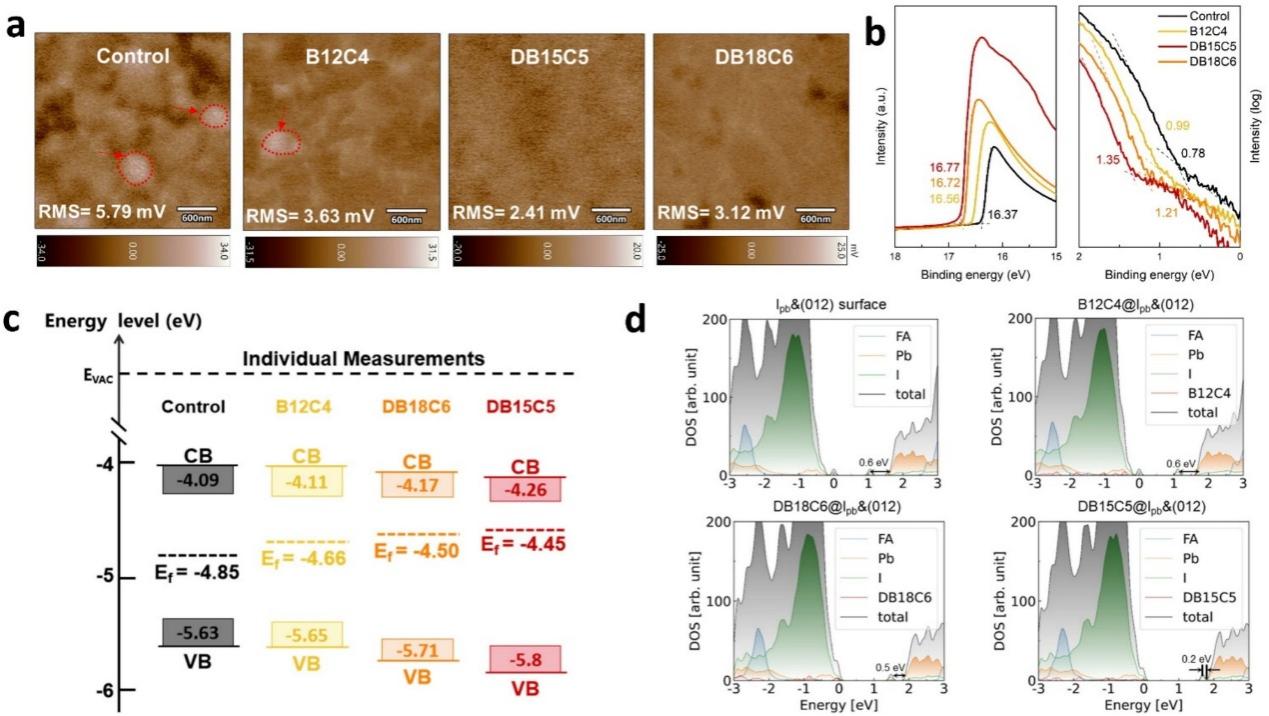

为解决(012)晶面易形成缺陷钝化问题,团队引入了基于冠醚的晶格匹配钝化方法,并通过调整冠醚空腔尺寸优化钝化效果。通过第一性原理计算与掠入射X射线衍射(GIXRD)表征相结合,我们证明了具有五个氧原子围成空腔的二苯并-15-冠醚-5(DB15C5)能与(012)晶面的Pb-I-Pb框架完美匹配,从而避免键畸变和表面重构。采用DB15C5钝化的倒置NiOX基PSCs实现了25.08%的效率。晶格匹配钝化显著减少了表面缺陷,提高了费米能级,并增强了界面能量对齐。此外,疏水的冠醚基团提升了湿度和温度耐受性。经过超过1000小时的老化测试,未封装的PSCs在相对湿度(RH)为30%–40%的潮湿环境下,以及65℃、单太阳光照条件下,分别保留了初始效率的85%和84%。高效率与长期稳定性凸显了腔体尺寸精度与晶面特异性缺陷抑制之间的协同作用。

图5. 基于每组24个器件的统计(a) PCE值和(b) VOC值。(c) 在高湿条件下(RH = 30%–40%)跟踪的长期稳定性。插图显示了对照组(56.6°)以及基于B12C4(66.9°)、DB15C5(76.6°)和DB18C6(72.3°)的薄膜的水接触角。(d) 在高温和单日照条件下跟踪的长期稳定性。

本研究首次揭示了晶格匹配钝化在钝化设计中的关键作用,腔体与晶格的匹配是钙钛矿惰性层设计的关键原则。本策略与传统的路易斯酸碱方法形成鲜明对比,与配位工程领域的最新进展相契合,分子几何结构通过结构兼容性调节界面应变分布从而实现缺陷惰性化。本研究为钙钛矿表面钝化提供了全新的框架,基于这些发现,未来研究将探索其他钝化剂类似的设计,针对钙钛矿薄膜的其他晶面和缺陷类型进行靶向设计,包括定制杂原子构型、柔性主链和不对称腔体几何结构。

本研究得到国家重点研发计划-政府间国际科技合作创新项目,云南省兴滇人才支持计划青年人才项目,北京市自然科学基金,以及国家自然科学基金项目的支持。

(学院先进半导体技术 杨鑫 供稿)